2008 年,中本聪在网络上发表了一篇文章。在这篇文章中,他勾画出了比特币系统的框架,并且提到了区块链。这个举动就好像在互联网世界里投下了一颗震撼人心的炸弹。从那之后,区块链开始逐渐进入大众的视野,给人们带来了很多的想象和思考。

比特币兴起带动关注

2008 年的那篇文章意义非凡。中本聪当时并不出名,然而这篇文章一经发表,比特币就诞生并兴起了。在全球的各个地方,无论是技术爱好者聚集的网络社区,还是商业巨头汇聚的金融街区,都开始对比特币背后的区块链技术进行谈论。因为比特币能够使货币交易自由地跨越国界,这与在传统金融体系下所面临的层层阻碍形成了鲜明的对比。这就吸引了各界的精英纷纷投入到区块链的相关研究中,他们都试图深入挖掘其中的潜力。

很多早期投资者在国内外,他们的嗅觉很敏锐。他们看到比特币在一些地下交易中具有潜力,接着就关注到了区块链。在日本、美国等地的一些网络社区里,关于区块链技术的深度解析一直在被讨论,大家都希望在这个新兴领域抢占先机。

区块链的基本原理

区块链是底层架构,它也就是分布式账本技术。在纽约的某一数据研究室内,研究人员进行了解释,所有的交易都在这个账本上被记录。“区块”如同一个个节点,它们相互连接,从而构成了完整的链条。每一个人都具备写入或查询交易记录的权力,并且一旦写入就无法进行修改。这种特性使得全世界各地的数据维护者找到了一种新的维护交易记录的方式。

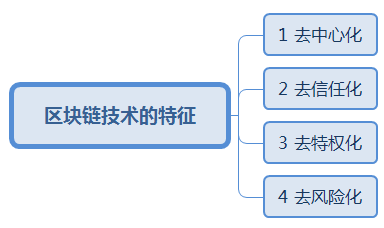

这种技术与传统数据库管理模式存在显著差异。比如国内某大型银行的数据库管理,在传统模式中,都是依托中心来进行记录和存储。然而,区块链具有去中心化这一主要特性,这对传统架构构成了巨大的挑战。在进行交易时,它不像传统模式那样需要中心进行认证,只要对自身技术有信任,就能够进行交易。

信任构建方式的差异

在传统互联网世界中,要达成交易的话,双方就必须依靠可信任的中心节点,这是一直以来的那种固定模式。就像我们都很熟悉的电商平台那样,买家和卖家的信任在很大程度上是源于平台这个中心的。

但是区块链构建的信任体系脱离了这一模式。在北京的一些科技创业公司,开始进行尝试,运用区块链来构建公司内部的交易体系。在这个体系当中,各方仅仅需要信任区块链技术本身,无需担忧彼此之间的信任问题,从而极大地提高了交易效率。

技术保障安全可靠

区块链技术通过运用时间戳来保障交易的安全。每个交易记录都被盖上了时间戳,这就如同给它打上了一个独一无二的印记。在伦敦的某些金融交易市场,已经开始对这种交易认证方式进行模拟。一旦交易记录生成,就无法进行更改,因为每个区块生成之后,其哈希值就已经确定,一旦改变就无法与之匹配。

一个节点单独改动数据是比较困难的。全球有很多区块链研究室在进行测试,在以前较早的网络环境中,或许破坏 50%的节点相对没那么困难,然而现在随着参与者的不断增加,不仅 51%的节点难以控制,而且即使控制所花费的成本,也远远超过收益。这种特性让区块链上的交易极为安全可靠。

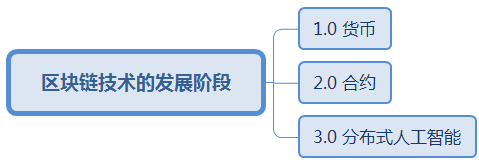

区块链不同阶段发展

区块链 1.0 阶段构建起了去中心化的数字支付。在香港等地区,开始有一些小额的跨境支付尝试利用区块链技术。这种情况使得货币交易能够突破空间和时间的限制。

当进入 2.0 阶段后,智能合约便诞生了。在上海,有一些法律学者已经开始对条文规范进行研究。因为智能合约会在社会的各个领域充分施展其作用,所以这迫切地需要有法律框架来对其进行保障。

在 3.0 阶段,区块链能够将人和机器连接至全球网络,并且以去中心化的方式来配置全球资源。这种方式会从根本上对社会的经济发展模式进行改变。

企业落地应用情况

微软、甲骨文、芝麻信用等企业巨头积极投身于区块链的探索。在近期举行的活动里,300 多位行业同仁以及企业高管汇聚在一起。其中一些人分享在企业内部运用区块链进行物流管理,像优化供应链等方面的操作;还有一些人讲解利用区块链进行用户信用评价等创新尝试。这些企业在实际应用方面的探索将会促使区块链技术在更多领域发挥作用。

你觉得区块链未来在哪个领域最有可能率先实现大规模的突破?期望你能够对本文进行评论、点赞以及分享。